研究グループ

research group

肝臓グループ

肝炎研究

ウイルス性肝炎

インターフェロン治療に関する臨床研究の他、慢性ウイルス性肝炎の病態に影響する、ウイルス側因子としての変異と、生体側因子としてのウイルス特異的免疫応答の変化の詳細を明らかにし、新たな免疫応答関連の治療を開発することを目的とした研究も行っている。現在までにB型肝炎ウイルスの全長塩基配列のダイレクトシクエンスを通して、病態の進行に関連する変異を同定した。また、C型肝炎ウイルス(HCV)構成遺伝子の樹状細胞への導入、リコンビナントタンパクの添加などによる樹状細胞機能への影響を調べ、非構造タンパクの一部が樹状細胞機能を抑制することを明らかにしてきた。また、移植後肝炎においてHCV 抗原特異的な免疫応答が肝炎の活動性と関連があることも明らかにしてきた。今後更に肝移植後も含めてウイルス抗原特異的免疫応答の詳細を明らかにし、現行治療無効例に対する新たな免疫学的治療を開発することを目指している。

自己免疫性肝炎

診断治療に関する臨床研究の他、自己免疫性肝炎の診断に有用なバイオマーカーの探索と、病態解析を行っている。近年、自己免疫性肝炎患者数は増加傾向にあるが、本疾患の診断に特異的なマーカーが発見されていないために、薬剤性肝障害や原発性胆汁性肝硬変との鑑別が困難な症例に遭遇することも珍しくない。そこで、プロテオミクスやグライコミクスの手法を用いて、本疾患の診断に有用な新たなバイオマーカーの探索を行っている。また、本疾患では、病勢と血清中IGG値が並行して変動することから、血清中に肝炎を惹起するような自己抗体が存在しているのではないかと考え、自己抗原や自己抗体の同定を目指している。

腫瘍研究

腫瘍研究として、消化器癌(肝胆膵癌)の癌化のメカニズムの解明、予防、診断、治療に関する課題を中心に、様々な臨床・基礎研究を行っています。臨床研究はEBM(EVIDENCE BASED MEDICINE)の構築に向け、データベースを利用した、科学的解析を行っています。基礎研究は臨床現場での疑問を、分子生物学的手法を用いて解明することを目的とした研究です。診療において疑問に思っていることを自分で解明したい方には、その手助けをします。また学位取得後の海外留学の斡旋もしています。

代表的研究課題

- 遺伝子異常に起因する発癌要因の解明

- 糖鎖による診断・化学療法治療効果判定に関する研究

- 腫瘍産生物質の生理活性と癌化における役割

- 新規肝癌分子標的治療薬の治療効果・副作用発現

- 新規腫瘍マーカーの開発

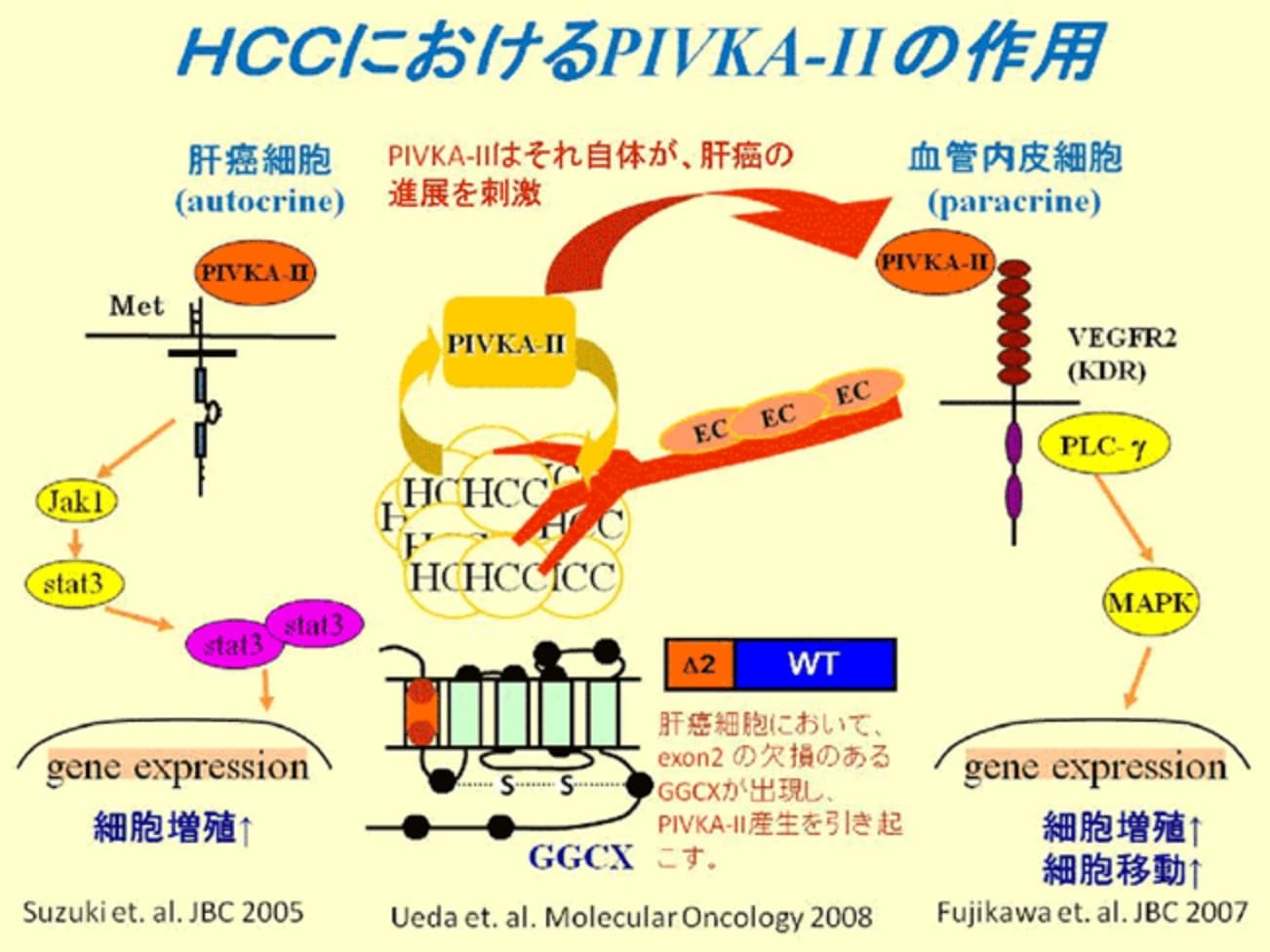

PIVKAII研究

肝細胞癌の腫瘍マーカーである異常プロトロンビン(PIVKA-II)は、有用な腫瘍マーカーとして知られていますが、それ自体が肝細胞癌及び周囲の細胞に対する増殖因子様の作用を持つことを明らかにしました。更に異常プロトロンビンの産生機構を解明する研究を遂行しており、癌化に関わる分子機構の解明を目指しています。

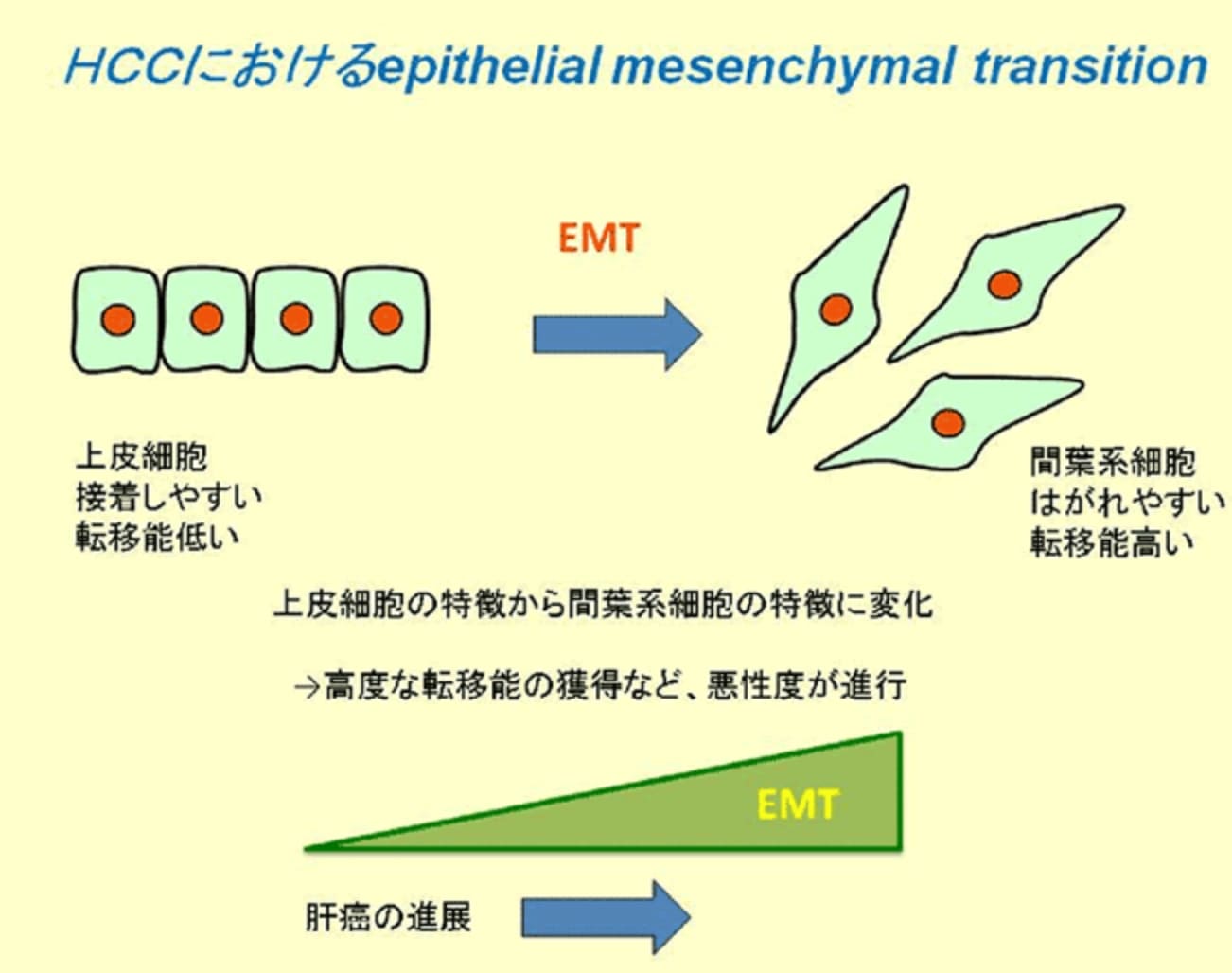

転写因子の癌悪性化における役割の解明

癌において転写因子は、特に悪性化において関与していることが示されています。転写因子の発現や消失がEPITHELIAL MESENCHYMAL TRANSITION(EMT)(上皮間葉移行)に関連しています。EMTは一般に癌の悪性度を高める変化であることが最近の研究で解明されていますが、肝癌においての役割はまだまだ未解明です。肝癌におけるEMT関連転写因子と、癌の増殖、転移、アポトーシスに関連したシグナル伝達の解析等を行っています。