研究グループ

research group

胆膵グループ

胆膵グループの研究

対象疾患

膵癌、胆管癌、胆嚢癌、膵胆道神経内分泌腫瘍、膵管内乳頭状粘液腫瘍(IPMN)、その他の膵胆道腫瘍急性膵炎、慢性膵炎、自己免疫性膵炎、膵石症、膵管狭窄、膵嚢胞性疾患総胆管結石、胆管炎、胆管狭窄、胆石症、胆嚢炎、硬化性胆管炎十二指腸乳頭部腫瘍、悪性消化管狭窄

主な診療内容

| 膵胆道良悪性疾患に対する診断・内科的治療 | 内視鏡治療、抗癌剤治療等 |

|---|---|

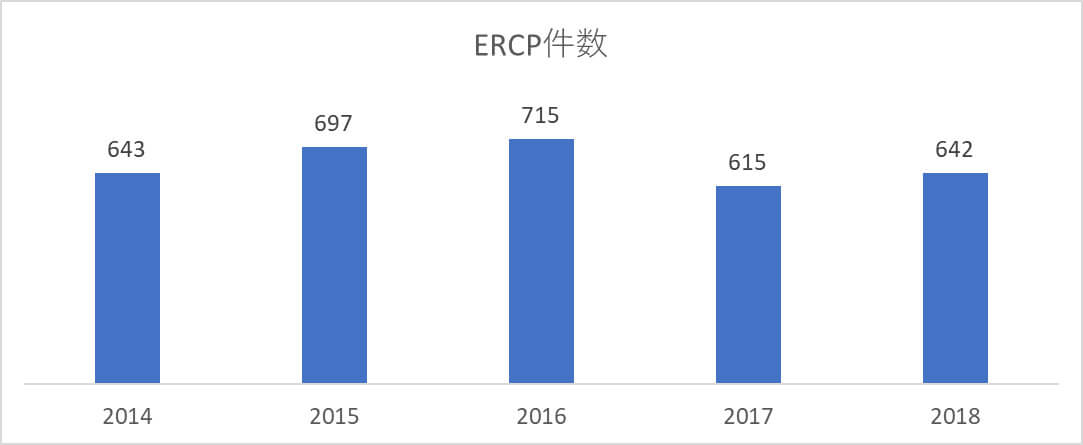

| ERCP関連処置 | 良悪性診断、結石治療、狭窄治療(バルーン拡張術、ステント治療)、ドレナージ |

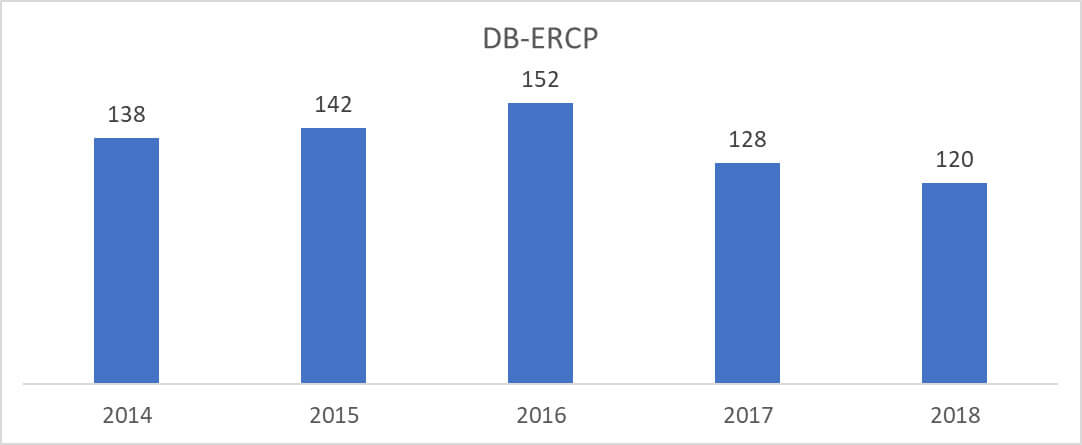

| ダブルバルーン内視鏡下ERCP関連処置 | 術後再建腸管症例に対する良悪性診断、結石治療、狭窄治療(バルーン拡張術、ステント治療)、ドレナージ |

| EUS関連処置 | 良悪性診断(造影EUS、EUS-FNA)、EUS下胆道・膵管・嚢胞ドレナージ |

| その他の内視鏡的処置 | 消化管ステント留置術、 内視鏡的十二指腸乳頭切除術、経皮的胆道処置(結石治療、狭窄治療(バルーン拡張術、ステント治療))、ドレナージ |

主な研究内容

- 膵癌の診断・ 予後予測 ・薬物治療選択の指標に関する新規マーカーの探索

- 膵胆道癌に対する治療に関する研究

- 膵神経内分泌腫瘍の診断、治療に関する研究

- IPMNの良悪性鑑別のための新規マーカーの探索

- ERCP後膵炎の予防に関する研究

※詳細は課題名一覧をご覧ください。

内視鏡検査

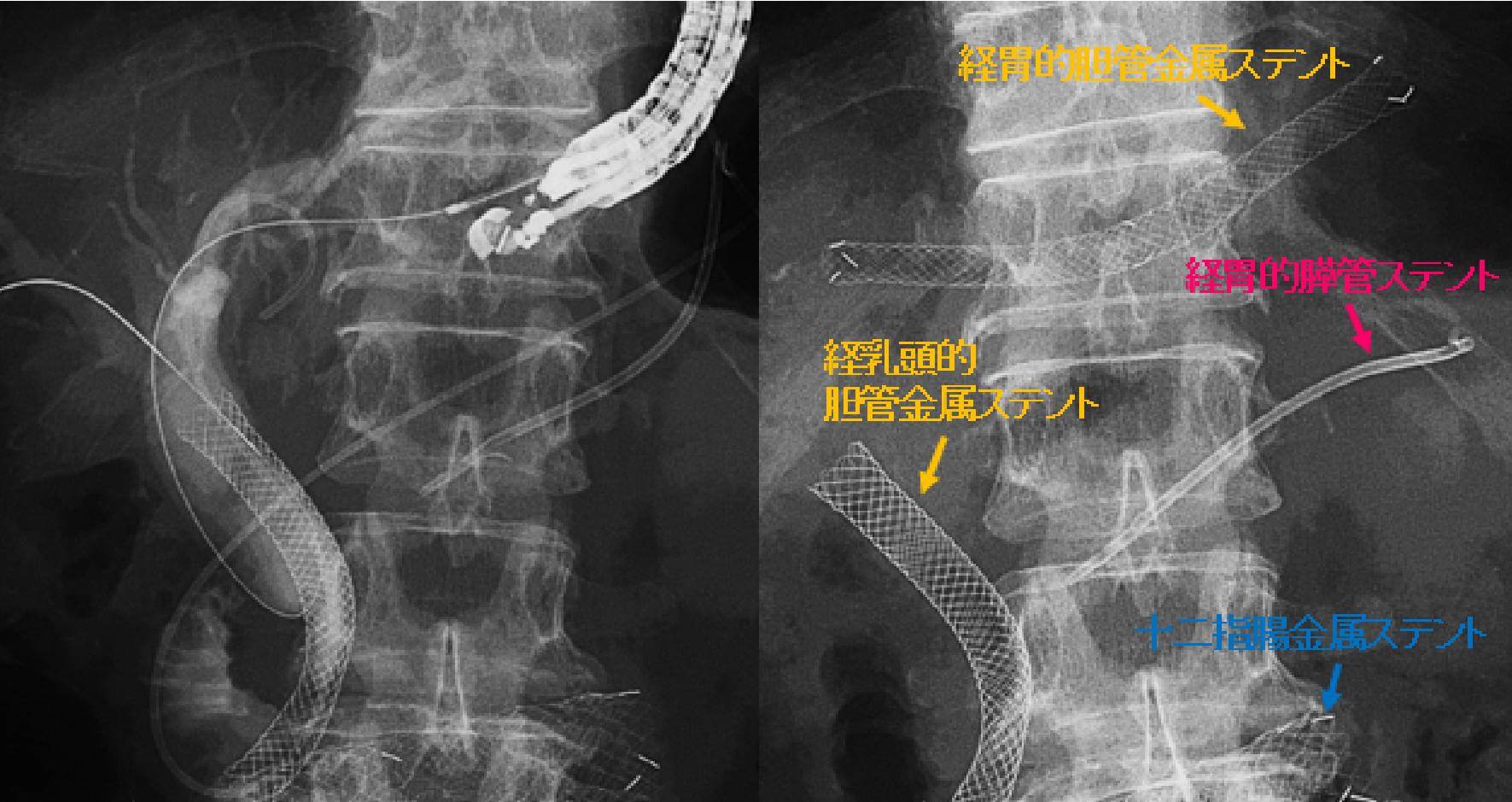

肝門部悪性胆道狭窄に対するマルチステンティングや生体肝移植後や肝切除後のドレナージなど特殊な症例に対する処置を多く行っております。

ERCP後膵炎予防の多施設共同無作為化比較試験も行っております。

術後再建腸管に対する膵胆道処置の件数は年間120-150件程度です。

乳頭もしくは吻合部への到達率は93%、 到達例の処置成功率は97%、 偶発症は4%と良好な成績を示しております。

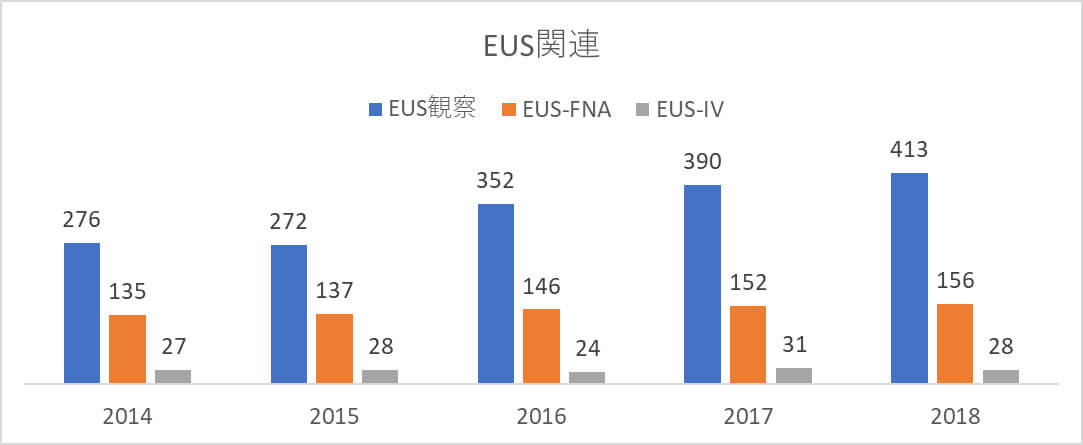

EUS-FNAでは、穿刺針を比較するランダム化比較試験やFNA検体を用いた基礎研究、医工連携で穿刺針の開発を行っております。診断のみならず治療(interventional EUS)も含めて、症例数は増加傾向にあります。

超音波内視鏡下膵胆道ドレナージ

生活の質を落とすことなく過ごすことができるように、可能な限り内瘻化にこだわり治療を行っております。

化学療法(抗がん剤)

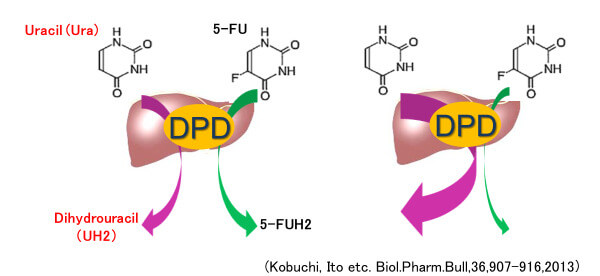

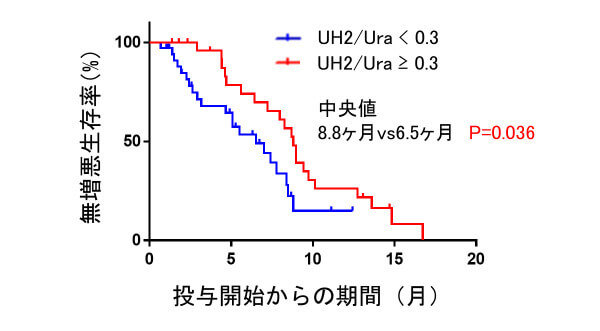

Uracilは5-FUと同じくDPDで代謝されるため、UH2/UraはDPDの代謝能を間接的に評価するsurrogate markerとして報告されている。

膵癌に対する化学療法であるFOLFIRINOXの治療効果予測因子になりうる。

臨床研究

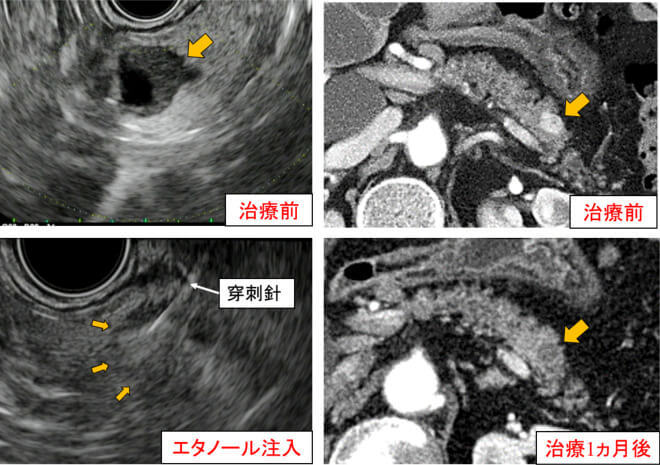

膵神経内分泌腫瘍(NET)に対する超音波内視鏡下エタノール注入療法

2cm以下の膵NET(G1)と診断した症例で、耐術能が乏しい、もしくは手術の希望がない方を対象としております。

2cm以下の膵NET(G1)ERCP後膵炎に対するNSAIDs坐剤単独投与とNSAIDs坐剤+硝酸剤併用による膵炎予防効果に関するRCT

初回ERCP症例900例を以下の2群に振り分けを行いERCP後膵炎の発症頻度を比較したところ、NSAIDs坐剤に硝酸剤を併用することで優位にERCP後膵炎が減少しました。

基礎研究

プロテオーム解析や細胞外小胞を利用した

- 膵・胆道癌の高精度な早期診断法の開発

- 膵嚢胞性疾患の良悪性診断

などを主なテーマとして研究を行っています。